Wer waren die Menschen, die unter dem nationalsozialistischen Regime „zum Feind gemacht“ wurden? In welchem Ausmaß Terror und Willkür auch nichtjüdische Menschen trafen, ist bis heute vielen unbekannt. In den Mittelpunkt rücken wir daher unterschiedlichste Verfolgte, darunter jugendliche Fans von Swingmusik, Menschen mit Behinderung, sogenannte “Asoziale”, queere Menschen und diejenigen, die einfach nur laut ihre Meinung gesagt haben. Wir sprechen auch darüber, wie es nach dem Ende der NS-Herrschaft für die Verfolgten und ihre Angehörigen weiterging. Wer erhielt Wiedergutmachung und wer kämpfte jahrzehntelang vergeblich um Anerkennung?

Die Betroffenen, deren persönliche Geschichten wir erzählen, erlebten Demütigung, Inhaftierung, Flucht, Folter, Zwangsarbeit oder Zwangssterilisierung. Einige von ihnen gehören zu den 17 Millionen Todesopfern des deutschen Faschismus.

Die Zeit, in der das möglich war, ist noch gar nicht so lange her. Freiheit und Demokratie, eine offene und bunte Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, die wir verteidigen müssen – jeden Tag und mit allen unseren Kräften.

Der Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. hat das vom Bundesministerium der Finanzen geförderte Projekt #ZumFeindGemacht

im 30. Jahr seines Bestehens und im Gedenkjahr der Wiedergutmachung 2022 ins Leben gerufen. Seit 2024 ist #ZumFeindGemacht eingebunden in das Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts”.

#ZUMFEINDGEMACHT MIT EINER SPENDE AUF BETTERPLACE.ORG UNTERSTÜTZEN

Die Finanzierung für #ZumFeindGemacht läuft zum Ende des Jahres 2025 aus. Damit wir weiterhin die Geschichten der Verfolgten sichtbar machen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Deswegen sammeln wir aktuell Spenden bei betterplace.org. Wenn die Summe am Ende für #ZumFeindGemacht nicht reicht, fließt das Geld in unsere anderen Bildungsprojekte.

VERFOLGTE IM

NATIONALSOZIALISMUS

NS-VERFOLGTE

"ASOZIALE"

Das nationalsozialistische Regime hatte ein Problem mit Menschen, die in prekären wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, "an den Rand der Gesellschaft gedrängt" lebten. Denn sie passten so gar nicht in das von ihnen propagierte Bild der überlegenen, deutschen "Herrenrasse". Eine exakte Definition, wer als „asozial“ galt, gab es während des Nationalsozialismus nicht. Unter diesem herabwürdigenden Begriff wurden beispielsweise Menschen stigmatisiert, die Fürsorgeempfänger, Wanderarbeiter, Bettler oder obdachlos waren, als Prostituierte arbeiteten oder auch eine Suchterkrankung wie Alkoholismus hatten. Auch kinderreiche Familien, „nach Zigeunerart herumziehende Landfahrer“, darunter viele Jenische, angeblich „Arbeitsscheue“, „getarnt Schwachsinnige“ alle anderen, die der Nazi-Ideologie von einem „gesunden Volkskörper“ irgendwie nicht entsprechenden Menschen, wurden unter dem Begriff zusammengefasst.MEHR INFO

"BERUFSVERBRECHER"

Als Kriminelle oder „Berufsverbrecher“ galten den Nationalsozialist:innen Menschen, die meist wegen Vermögens-, bzw. Eigentumsdelikten wie z.B. Einbruch, Betrug oder Diebstahl (mehrfach) vorbestraft waren, wobei es auch hier zu willkürlichen Zuschreibungen kam. Ihre Haftstrafen, die zumeist aus der Zeit vor 1933 resultierten, hatten sie häufig schon verbüßt, als sie ohne konkreten Tatvorwurf in „Vorbeugehaft“ genommen und in einem KZ inhaftiert wurden.EMIGRANT:INNEN

Als Emigranten bezeichneten die Nationalsozialist:innen Menschen, die nach der Machtübernahme der Nazis aus dem Deutschen Reich geflohen waren und dann in Folge des Zweiten Weltkriegs wieder in deutsche Hände fielen. Die Nazis befürchteten in ihnen feindliche Spione. Sie wurden mit einem blauen Winkel zwangsgekennzeichnet, wenn sie in Konzentrationslagern inhaftiert waren.HOMOSEXUELLE

Sexuelle Handlungen zwischen Männern waren im Deutschen Reich seit 1871 laut dem § 175 StGB verboten. Die Nationalsozialist:innen verschärften das Gesetz im September 1935 noch, denn in der nationalsozialistischen Wahnvorstellung bedrohten homosexuelle Männer den Fortbestand und das Wachstum des deutschen Volkes. Nun musste nicht einmal mehr eine körperliche Berührung stattgefunden haben, um eine Verurteilung zu begründen. Die veruteilten Männer mussten oft jahrelange Gefängnis- und KZ-Haft ertragen und wurden häufig besonders herabwürdigend behandelt. Manche Männer wurden unter Druck sterilisiert, kastriert oder mussten an medizinischen Versuchen teilnehmen. Homosexuelle Frauen wurden ebenfalls nationalsozialistisch verfolgt. Auch wenn der § 175 sie nicht miteinschloss, drohten ihnen massiv diskriminierende Behandlungen und Strafen von Verhören und Hausuntersuchungen angefangen, bis hin zur KZ-Haft. Die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller ging nach dem Ende der Nazidiktatur weiter: § 175 wurde nach Reformen 1969 und 1973 erst 1994 ganz aufgehoben.MEHR INFO

MEHR INFO

JUGENDOPPOSITION

Für die Nationalsozialist:innen war die Indoktrination der Jugend mit den NS-Ideologien enorm wichtig. Mit der Hitlerjugend (HJ) und dem Bund Deutscher Mädel (BDM) schufen sie einen Rahmen dafür. Manche Jugendliche wollten sich aber nicht in diese militärische Strukturen pressen lassen, sondern ihre Freizeit lieber selbstbestimmt gestalten. So bildeten sich jugendliche oppsitionelle Gruppen heraus, die nicht zwingend politisch motiviert sein mussten. Einige Jugendgruppen begeisterten sich für die in den USA beliebte Swing-Musik, die den Nationalsozialist:innen wiederrum ein Dorn im Auge war. Die Nationalsozialist:innen bezeichneten sie als "Swing-Jugendliche". Teil des Lebensstils waren karierte Anzüge, kurze Röcke, längere Haare und Accessoires wie Hut und Regenschirm. Die Nationalsozialist:innen bestraften dieses unkonforme, oppositionelle Verhalten zum Teil sehr schwer: Jugendarrest, wie in dem eigens für Jugendliche eingerichtete Jugend-KZ Moringen bei Göttingen, war stets eine realistische Gefahr.MEHR INFO

JUDEN UND JÜDINNEN

Wenn man an nationalsozialistische Verfolgung denkt, dann denken viele in erster Linie an die Verfolgung von Menschen jüdischen Glaubens. Und dies hat gute Gründe. Die Nationalsozialist:innen stürzten sich wahnhaft und hemmungslos auf das Feinbild des Juden und machten es zu einem zentralen Aspekt ihrer Rassenideologie. Die nationalsozialistische Judenverfolgung setzte sofort nach der Machtübernahme ein und radikalisierte sich nach Kriegsbeginn hin zu einem beispiellosen Massenmord. Die "Endlösung der Judenfrage" sah das Nazi-Regime in der systematischen Massenvernichtung der europäischen Juden, deren letzte, grausame Details bei der Wannseekonferenz im Januar 1942 beschlossen wurden. Rund 6 Millionen europäische Juden und Jüdinnen wurden ermordet.KRITISCHE ÄUSSERUNGEN

Während der nationalsozialistischen Herrschaft war es sehr gefährlich, seine Meinung frei zu äußern. Wenn man beispielsweise die NS-Führungsriege kritisierte oder den Krieg als verloren bezeichnete, und diese Aussagen verraten wurden, konnte diese Handlung unter den Straftatbestand der "Wehrkraftzersetzung" fallen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Äußerungen im privaten oder im öffentlichen Rahmen getätigt wurden. Denn, so hatte es die NS-Justiz geregelt, Äußerungen in einem begrenzten Personenkreis galten als "öffentlich", da sie publik gemacht werden könnten. Im schlimmsten Fall wurde die Straftat der "Wehrkraftzersetzung" mit dem Tode bestraft.MEHR INFO

KÜNSTLER:INNEN

Kunst, die aus ästhetischen, politischen oder rassischen Gründen nicht zu ihrer Ideologie passte, wurde von den Nationalsozialist:innen abgelehnt und als “entartet” gebrandmarkt und geraubt, zerstört, eingetauscht, eingelagert, übermalt oder irgendwie zu Geld gemacht. Die Nationalsozialist:innen strebten die Gleichschaltung von Kunst und Kultur an und zwangen alle Kunst- und Kulturschaffenden, in eine der Reichskulturkammern einzutreten. Eine Nichtaufnahme oder ein Ausschluss aus der Kammer kam einem Berufsverbot gleich. Eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer der Kammern war der “Ariernachweis”. Jüdische Künstler:innen wurden von vornherein systematisch aus dem deutschen Kunst- und Kulturbetrieb ausgeschlossen. Auch nicht-jüdische bildende Künstler:innen, wie Max Beckmann, Otto Dix und Käthe Kollwitz, aber auch viele Künstler:innen, die heute weitgehend unbekannt sind, wurden ausgeschlossen, verfemt und verfolgt. Sie wurden seit der nationalsozialistischen Machtübernahme u.a. durch Zensur, Arbeitsverbote, Diffamierungen und Verfolgung so folgenreich in ihrer Entwicklung und ihrem Schaffen gehindert, dass man von ihnen auch als der “verschollenen Generation” spricht.MEHR INFO

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Der NS-"Rassenhygiene" nach musste die "Erbgesundheit" des deutschen Volkes geschützt werden. Es durfte daher keinen Platz geben für Menschen mit Behinderungen oder psychisch Erkrankte, die die "Erbgesundheit" angeblich gefährdeten. Das Nazi-Regime bezeichnete die Betroffenen, oder die, die sie als solche identifizierten, als "unwertes Leben" oder "Ballastexistenzen". Sie wurden systematisch zwangssterilisiert oder ermordet. Zynisch sprach das Nazi-Regime von Euthanasie, um es so darzustellen, als sei der Tod für die Betroffenen eine Gnade gewesen. Diese auch als NS-Krankenmorde oder "Aktion T4" (benannt nach der Adresse der Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4 in Berlin) bekannten Vorgänge waren in Wahrheit systematisch geplante, grausame Massenmorde. Der "Aktion T4" fielen bis zum Jahr 1941 ca. 70.000 Menschen in Tötungsanstalten wie Hadamar oder Grafeneck zum Opfer. Insgesamt wurden ca. 250.000 Menschen mit Behinderung durch die Nazis ermordet.MEHR INFO

OPFER DER ENDPHASEVERBRECHEN

Als Endphaseverbrechen bezeichnet man nationalsozialistische Verbrechen, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten vor der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 begangen wurden. Viele Deutsche wollten ihre Wohnorte kampflos an die Alliierten übergeben, um nicht noch mehr Opfer und Zerstörung in einem ohnehin sinnlosen Kampf zu riskieren. Doch Handlungen wie das Hissen einer weißen Fahne zum Zeichen der Kapitulation, das Abräumen von Panzersperren oder auch nur das Anzweifeln des propagierten “Endsiegs” wurden drastisch bestraft. Standgerichte, die ab Februar 1945 gebildet werden konnten, sprachen zahllose Todesurteile aus. Zu dieser Opfergruppe werden deshalb Menschen gezählt, die vor diesem Hintergrund z. B. der Desertion, “Wehrkraftzersetzung” oder “defätistischer Äußerungen” beschuldigt und ermordet wurden, unter ihnen häufig Soldaten und Zivilist:innen. Zu der Opfergruppe gehören außerdem KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter:innen, die angesichts der absehbaren deutschen Kriegsniederlage gezielt ermordet wurden, wie beispielsweise Widerstandskämpfer, die am Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt waren und noch im April 1945 ermordet wurden, oder KZ-Häftlinge, die zu tausenden auf Todesmärsche geschickt wurden.MEHR INFO

OPFER DER NS-MILITÄRJUSTIZ

Soldaten und andere Angehörige der Wehrmacht waren während der nationalsozialistischen Herrschaft der strengen NS-Militärjustiz unterworfen. Viele Straftaten wie "Feigheit" oder Befehlsverweigerung wurden sehr hart, und schwere Straftaten wie die "Fahnenflucht" oder Desertion auch mit dem Tode bestraft. Eine weitere schwere Straftat, die mit dem Tode bestraft werden konnte, war die "Wehrkraftzersetzung". Darunter fielen die Kriegsdienstverweigerung, Selbstverstümmelung und "defätistische" Äußerungen. Selbst die freie Meinungsäußerung von Angehörigen der Wehrmacht im privaten Raum war gefährlich, denn sie konnten denunziert werden und für ihre kritschen Aussagen zum Tode verurteilt werden.MEHR INFO

"POLENLIEBCHEN"

Mit dem herabwürdigenden Begriff des "Polenliebchen" bezeichneten die Nationalsozialist:innen Frauen, denen ein (sexuelles) Verhältnis zu einem polnischen Mann unterstellt wurde. Der "Geschlechtsverkehr mit einem Ausländer" war eine Straftat und wurde mit einer Haftstrafe belegt. Doch auch schon bloße Freundlichkeit oder Großzügigkeit gegenüber polnischen Zwangsarbeitern konnte mit der Deportation in ein KZ geahndet werden. Die betroffenen Frauen erlitten häufig außerdem Diffamierungen und unwürdige Behandlungen, manchen wurden beispielsweise die Haare geschoren.MEHR INFO

POLITISCH VERFOLGTE

Als „Politische“ wurden alle politischen Gegner des Nationalsozialismus betrachtet. Es handelte sich hier oft um Kommunist:innen, Sozialdemokrat:innen und Gewerkschafter:innen, aber auch Widerstandshandlungen jenseits einer parteipolitischen Orientierung führten zu einer Einordnung als „Politischer“. Nach dem Warschauer Aufstand z.B. wurden Mütter mit ihren Kindern in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert – auch die Kinder erhielten den roten Winkel der „Politischen“.MEHR INFO

POLNISCHE MINDERHEIT

Die nationalsozialistische Propaganda hetzte von Beginn an massiv gegen das Nachbarland Polen und die polnische Bevölkerung. Eine heute weniger bekannte Gruppe von Menschen, die während des Nationalsozialismus verfolgt wurde, ist die der in Deutschland lebenden polnischen Minderheit. Insbesondere nach dem Überfall Deutschlands auf Polen im September 1939 war sie der Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Eine Gruppe innerhalb dieser Minderheit sind die Mitglieder des "Bund der Polen in Deutschland". Diese Minderheitenorganisation, die sich beispielsweise den Themen der Bildung, Kultur und Sport widmete und eine eigene Zeitung herausgab, wurde im Februar 1940 von den Nationalsozialist:innen wie alle anderen polnischen Organisationen in Deutschland verboten. Ihr Vermögen, darunter das "Polnische Haus" und die Arbeiterbank in Bochum, wurden durch den NS-Staat beschlagnahmt. Ihre Mitglieder, ca. 2.000 Aktivisten, wurden verhaftet und in KZs deportiert.MEHR INFO

RELIGIÖS VERFOLGTE

Viele Menschen fühlten, dass ihr christlicher Glaube nicht mit den nationalsozialistischen Ideologien und Gräueltaten zusammenpasste. Wie ließen sich beispielsweise die Morde in Heil- und Pflegeanstalten mit dem christlichen Grundsatz der Fürsorge für Schwache und Kranke in Einklang bringen? Manche Menschen solidarisierten sich aufgrund ihrer christlichen Überzeugungen mit Menschen, die das nationalsozialistische Regime vernichten wollte, oder gingen sogar in christlich motivierten Widerstand. Die Gruppe der "Ernsten Bibelforscher" (heute "Jehovas Zeugen"), einer streng pazifistischen christlichen Gruppierung, wurde besonders stark verfolgt. Ihre Mitglieder waren nicht bereit, die Autorität des Staates zu akzeptieren und verweigerten beispielsweise den Hitlergruß und den Wehrdienst. In der Folge wurden viele von ihnen in KZs deportiert und ermordet.MEHR INFO

MEHR INFO

SCHWARZE MENSCHEN

Die Diskriminierung gegen Schwarze Menschen nahm während der NS-Zeit massiv zu. In der Öffentlichkeit wurde mit Hetzkampagnen Stimmung gegen sie gemacht. Viele hatten große Schwierigkeiten bei der Arbeits- oder Wohnungssuche. Diese Umstände zwangen einige Frauen ungewollt in die Prostitution. Andere Menschen wurden bei so genannten „Völkerschauen“ wie Tiere im Zoo vorgeführt oder dazu gebracht, in menschenverachtenden Propagandafilmen aufzutreten. Viele Schwarze Menschen wurden außerdem zwangssterilisiert.MEHR INFO

SINTI:ZZE UND ROM:NJA

Schon lange vor und auch nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren die ethnischen Gruppen der Sinti:zze und Rom:nja (Rom = Mensch) offener Gewalt, Diskriminierung und Vertreibung ausgesetzt. Die Nationalsozialist:innen schlossen die Sinti:zze und Rom:nja in ihre wahnhafte Rassenideologie ein: Im Juni 1936 wurden sie in einem Erlass als "das dem deutschen Volkstum fremde Zigeunervolk" bezeichnet. In der Folge waren Sinti:zze und Rom:nja der radikalen und systematischen Verfolgung und Ermordung ausgesetzt. Sie wurden häufig als Kriminelle stigmatisiert und als sogenannte "arbeitsscheue" in KZs inhaftiert. "Reichsführer"-SS Heinrich Himmler befahl am 16. Dezember 1942 im KZ Auschwitz ein "Zigeunerlager" zu errichten, in das ca. 23.000 Sinti:zze und Rom:nja deportiert wurden. Heute ist der 16. Dezember der Gedenktag für die Verfolgung der Sinti:zze und Rom:nja durch das NS-Regime. Vorsichtigen Schätzungen zufolge wurden im 20. Jahrhundert rund 500.000 Sinti:zze und Rom:nja ermordet.SOWJETISCHE KRIEGSGEFANGENE

Auch in der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen zeigte sich die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus. Die slawische Bevölkerung Osteuropas galt im Rassenwahn der Nationalsozialist:innen als “Untermenschen”. Als erfundenes Feindbild diente die „bolschewistische Gefahr aus dem Osten“, die den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion rechtfertigen sollte. Von ca. 5,7 Millionen Rotarmist:innen in deutscher Gefangenschaft starben 3,3 Millionen, also 58%. Sie wurden ermordet oder starben an Hunger, Kälte, Seuchen und Entkräftung. Unter britischen und US-amerikanischen Soldaten, denen gegenüber die Wehrmacht sich weitgehend korrekt verhielt, lag die Sterberate bei 3,5%. Das Massensterben der sowjetischen Soldat:innen wurde nicht nur in Kauf genommen, sondern absichtlich herbeigeführt. Die sogenannten “Russenlager” bestanden oft nur aus eingezäunten Wiesen ohne Schlafplätze oder Sanitäranlagen. Trotz harter körperlicher Arbeit gab es äußerst geringe Essensrationen. In Auschwitz “testete” die SS den systematischen Mord durch Vergasung mit Zyklon B zuerst an einer Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener.MEHR INFO

WISSENSCHAFTLER:INNEN

Kurz nach ihrer Machtübernahme erließen die Nationalsozialist:innen das “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”. Es bewirkte, dass Menschen, “die nicht arischer Abstammung” waren oder “die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten” aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden. Rund zwei Millionen Beschäftigte waren betroffen. Wie es für sie weiterging, war sehr unterschiedlich. Wer von den Nazis als “Jude” kategorisiert worden war oder durch kritische Äußerungen auffiel, litt unter den fortschreitenden Verfolgungen und wurde im schlimmsten Fall ermordet. Nicht wenigen erschien die Lage so hoffnungslos, dass sie sich das Leben nahmen. Eine knappe Mehrheit der betroffenen Wissenschaftler:innen wanderte aus. Mit der Flucht war Sicherheit vor der wachsenden Gefahr durch den Nationalsozialismus verbunden, doch sie stellte für die Betroffenen einen großen persönlichen Bruch dar. Heute noch bekannt sind vor allem die Berühmtheiten unter den Ausgewanderten, z. B. Albert Einstein, Max Born, Lise Meitner und Theodor Adorno. Sie stehen für den massiven Verlust, den die deutsche Wissenschaftslandschaft erlitt. Insgesamt flohen 24 Nobelpreisträger:innen aus Deutschland und Österreich.MEHR INFO

ZWANGSARBEITER:INNEN

Die vom Deutschen Reich begonnenen Kriege führten dazu, dass dort Millionen Männer aus allen Arbeitsbereichen herausgezogen wurden. Um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, verschleppte das nationalsozialistische Regime über 13 Millionen Menschen zur Zwangsarbeit in das Reichsgebiet oder ließ sie in den besetzten Gebieten für das Deutsche Reich arbeiten. Die Zwangsarbeiter:innen mussten in Fabriken und auch in KZs zumeist die schwersten Arbeiten verrichten. Ihre Behandlung, die Unterkünfte und Verpflegung waren zumeist menschenunwürdig und richteten sich damit nach dem Stellenwert, der ihnen gemäß der rassistischen NS-Ideologie zugeschrieben wurde: Vor allem slawischstämmige Menschen sollten als Arbeitssklaven ausgebeutet werden.MEHR INFO

NS-VERFOLGTE

"ASOZIALE"

Das nationalsozialistische Regime hatte ein Problem mit Menschen, die in prekären wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, "an den Rand der Gesellschaft gedrängt" lebten. Denn sie passten so gar nicht in das von ihnen propagierte Bild der überlegenen, deutschen "Herrenrasse". Eine exakte Definition, wer als „asozial“ galt, gab es während des Nationalsozialismus nicht. Unter diesem herabwürdigenden Begriff wurden beispielsweise Menschen stigmatisiert, die Fürsorgeempfänger, Wanderarbeiter, Bettler oder obdachlos waren, als Prostituierte arbeiteten oder auch eine Suchterkrankung wie Alkoholismus hatten. Auch kinderreiche Familien, „nach Zigeunerart herumziehende Landfahrer“, darunter viele Jenische, angeblich „Arbeitsscheue“, „getarnt Schwachsinnige“ alle anderen, die der Nazi-Ideologie von einem „gesunden Volkskörper“ irgendwie nicht entsprechenden Menschen, wurden unter dem Begriff zusammengefasst.MEHR INFO

"BERUFSVERBRECHER"

Als Kriminelle oder „Berufsverbrecher“ galten den Nationalsozialist:innen Menschen, die meist wegen Vermögens-, bzw. Eigentumsdelikten wie z.B. Einbruch, Betrug oder Diebstahl (mehrfach) vorbestraft waren, wobei es auch hier zu willkürlichen Zuschreibungen kam. Ihre Haftstrafen, die zumeist aus der Zeit vor 1933 resultierten, hatten sie häufig schon verbüßt, als sie ohne konkreten Tatvorwurf in „Vorbeugehaft“ genommen und in einem KZ inhaftiert wurden.

EMIGRANT:INNEN

Als Emigranten bezeichneten die Nationalsozialist:innen Menschen, die nach der Machtübernahme der Nazis aus dem Deutschen Reich geflohen waren und dann in Folge des Zweiten Weltkriegs wieder in deutsche Hände fielen. Die Nazis befürchteten in ihnen feindliche Spione. Sie wurden mit einem blauen Winkel zwangsgekennzeichnet, wenn sie in Konzentrationslagern inhaftiert waren.

HOMOSEXUELLE

Sexuelle Handlungen zwischen Männern waren im Deutschen Reich seit 1871 laut dem § 175 StGB verboten. Die Nationalsozialist:innen verschärften das Gesetz im September 1935 noch, denn in der nationalsozialistischen Wahnvorstellung bedrohten homosexuelle Männer den Fortbestand und das Wachstum des deutschen Volkes. Nun musste nicht einmal mehr eine körperliche Berührung stattgefunden haben, um eine Verurteilung zu begründen. Die veruteilten Männer mussten oft jahrelange Gefängnis- und KZ-Haft ertragen und wurden häufig besonders herabwürdigend behandelt. Manche Männer wurden unter Druck sterilisiert, kastriert oder mussten an medizinischen Versuchen teilnehmen. Homosexuelle Frauen wurden ebenfalls nationalsozialistisch verfolgt. Auch wenn der § 175 sie nicht miteinschloss, drohten ihnen massiv diskriminierende Behandlungen und Strafen von Verhören und Hausuntersuchungen angefangen, bis hin zur KZ-Haft. Die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller ging nach dem Ende der Nazidiktatur weiter: § 175 wurde nach Reformen 1969 und 1973 erst 1994 ganz aufgehoben.MEHR INFO

Die heutigen Jenischen fühlen sich als transnationales Volk, verbunden durch Abstammung, Kultur und eine gemeinsame Sprache. Während die überwiegende Mehrheit der Jenischen heute sesshaft lebt und unterschiedlichsten Berufen nachgeht, war ihre traditionelle Lebensweise über Jahrhunderte geprägt vom mobilen bzw. ambulanten Handel. Es gibt noch keine umfassende Forschung zur Verfolgung von Jenischen im Nationalsozialismus. Belegt ist aber durch Geschichten wie die von Viktor Berger, dass Jenische Opfer von Zwangssterilisierungen und Deportationen wurden. Die staatlichen Behörden nahmen jenische Familien in besonderem Maße ins Visier, häufig entzogen sie ihnen Kinder und verschleppten diese in Heime und Anstalten. Dr. Robert Ritter, Leiter der “Rassenbiologischen Forschungsstelle” empfahl konkret, jenische Familien in Lagern einzusperren und zwangssterilisieren zu lassen, damit sie ihr Erbgut nicht mehr weitergeben könnten.

MEHR INFO

JUGENDOPPOSITION

Für die Nationalsozialist:innen war die Indoktrination der Jugend mit den NS-Ideologien enorm wichtig. Mit der Hitlerjugend (HJ) und dem Bund Deutscher Mädel (BDM) schufen sie einen Rahmen dafür. Manche Jugendliche wollten sich aber nicht in diese militärische Strukturen pressen lassen, sondern ihre Freizeit lieber selbstbestimmt gestalten. So bildeten sich jugendliche oppsitionelle Gruppen heraus, die nicht zwingend politisch motiviert sein mussten. Einige Jugendgruppen begeisterten sich für die in den USA beliebte Swing-Musik, die den Nationalsozialist:innen wiederrum ein Dorn im Auge war. Die Nationalsozialist:innen bezeichneten sie als "Swing-Jugendliche". Teil des Lebensstils waren karierte Anzüge, kurze Röcke, längere Haare und Accessoires wie Hut und Regenschirm. Die Nationalsozialist:innen bestraften dieses unkonforme, oppositionelle Verhalten zum Teil sehr schwer: Jugendarrest, wie in dem eigens für Jugendliche eingerichtete Jugend-KZ Moringen bei Göttingen, war stets eine realistische Gefahr.MEHR INFO

JUDEN UND JÜDINNEN

Wenn man an nationalsozialistische Verfolgung denkt, dann denken viele in erster Linie an die Verfolgung von Menschen jüdischen Glaubens. Und dies hat gute Gründe. Die Nationalsozialist:innen stürzten sich wahnhaft und hemmungslos auf das Feinbild des Juden und machten es zu einem zentralen Aspekt ihrer Rassenideologie. Die nationalsozialistische Judenverfolgung setzte sofort nach der Machtübernahme ein und radikalisierte sich nach Kriegsbeginn hin zu einem beispiellosen Massenmord. Die "Endlösung der Judenfrage" sah das Nazi-Regime in der systematischen Massenvernichtung der europäischen Juden, deren letzte, grausame Details bei der Wannseekonferenz im Januar 1942 beschlossen wurden. Rund 6 Millionen europäische Juden und Jüdinnen wurden ermordet.

KRITISCHE ÄUSSERUNGEN

Während der nationalsozialistischen Herrschaft war es sehr gefährlich, seine Meinung frei zu äußern. Wenn man beispielsweise die NS-Führungsriege kritisierte oder den Krieg als verloren bezeichnete, und diese Aussagen verraten wurden, konnte diese Handlung unter den Straftatbestand der "Wehrkraftzersetzung" fallen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Äußerungen im privaten oder im öffentlichen Rahmen getätigt wurden. Denn, so hatte es die NS-Justiz geregelt, Äußerungen in einem begrenzten Personenkreis galten als "öffentlich", da sie publik gemacht werden könnten. Im schlimmsten Fall wurde die Straftat der "Wehrkraftzersetzung" mit dem Tode bestraft.MEHR INFO

KÜNSTLER:INNEN

Kunst, die aus ästhetischen, politischen oder rassischen Gründen nicht zu ihrer Ideologie passte, wurde von den Nationalsozialist:innen abgelehnt und als “entartet” gebrandmarkt und geraubt, zerstört, eingetauscht, eingelagert, übermalt oder irgendwie zu Geld gemacht. Die Nationalsozialist:innen strebten die Gleichschaltung von Kunst und Kultur an und zwangen alle Kunst- und Kulturschaffenden, in eine der Reichskulturkammern einzutreten. Eine Nichtaufnahme oder ein Ausschluss aus der Kammer kam einem Berufsverbot gleich. Eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer der Kammern war der “Ariernachweis”. Jüdische Künstler:innen wurden von vornherein systematisch aus dem deutschen Kunst- und Kulturbetrieb ausgeschlossen. Auch nicht-jüdische bildende Künstler:innen, wie Max Beckmann, Otto Dix und Käthe Kollwitz, aber auch viele Künstler:innen, die heute weitgehend unbekannt sind, wurden ausgeschlossen, verfemt und verfolgt. Sie wurden seit der nationalsozialistischen Machtübernahme u.a. durch Zensur, Arbeitsverbote, Diffamierungen und Verfolgung so folgenreich in ihrer Entwicklung und ihrem Schaffen gehindert, dass man von ihnen auch als der “verschollenen Generation” spricht.MEHR INFO

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Der NS-"Rassenhygiene" nach musste die "Erbgesundheit" des deutschen Volkes geschützt werden. Es durfte daher keinen Platz geben für Menschen mit Behinderungen oder psychisch Erkrankte, die die "Erbgesundheit" angeblich gefährdeten. Das Nazi-Regime bezeichnete die Betroffenen, oder die, die sie als solche identifizierten, als "unwertes Leben" oder "Ballastexistenzen". Sie wurden systematisch zwangssterilisiert oder ermordet. Zynisch sprach das Nazi-Regime von Euthanasie, um es so darzustellen, als sei der Tod für die Betroffenen eine Gnade gewesen. Diese auch als NS-Krankenmorde oder "Aktion T4" (benannt nach der Adresse der Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4 in Berlin) bekannten Vorgänge waren in Wahrheit systematisch geplante, grausame Massenmorde. Der "Aktion T4" fielen bis zum Jahr 1941 ca. 70.000 Menschen in Tötungsanstalten wie Hadamar oder Grafeneck zum Opfer. Insgesamt wurden ca. 250.000 Menschen mit Behinderung durch die Nazis ermordet.MEHR INFO

OPFER DER ENDPHASEVERBRECHEN

Als Endphaseverbrechen bezeichnet man nationalsozialistische Verbrechen, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten vor der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 begangen wurden. Viele Deutsche wollten ihre Wohnorte kampflos an die Alliierten übergeben, um nicht noch mehr Opfer und Zerstörung in einem ohnehin sinnlosen Kampf zu riskieren. Doch Handlungen wie das Hissen einer weißen Fahne zum Zeichen der Kapitulation, das Abräumen von Panzersperren oder auch nur das Anzweifeln des propagierten “Endsiegs” wurden drastisch bestraft. Standgerichte, die ab Februar 1945 gebildet werden konnten, sprachen zahllose Todesurteile aus. Zu dieser Opfergruppe werden deshalb Menschen gezählt, die vor diesem Hintergrund z. B. der Desertion, “Wehrkraftzersetzung” oder “defätistischer Äußerungen” beschuldigt und ermordet wurden, unter ihnen häufig Soldaten und Zivilist:innen. Zu der Opfergruppe gehören außerdem KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter:innen, die angesichts der absehbaren deutschen Kriegsniederlage gezielt ermordet wurden, wie beispielsweise Widerstandskämpfer, die am Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt waren und noch im April 1945 ermordet wurden, oder KZ-Häftlinge, die zu tausenden auf Todesmärsche geschickt wurden.MEHR INFO

OPFER DER NS-MILITÄRJUSTIZ

Soldaten und andere Angehörige der Wehrmacht waren während der nationalsozialistischen Herrschaft der strengen NS-Militärjustiz unterworfen. Viele Straftaten wie "Feigheit" oder Befehlsverweigerung wurden sehr hart, und schwere Straftaten wie die "Fahnenflucht" oder Desertion auch mit dem Tode bestraft. Eine weitere schwere Straftat, die mit dem Tode bestraft werden konnte, war die "Wehrkraftzersetzung". Darunter fielen die Kriegsdienstverweigerung, Selbstverstümmelung und "defätistische" Äußerungen. Selbst die freie Meinungsäußerung von Angehörigen der Wehrmacht im privaten Raum war gefährlich, denn sie konnten denunziert werden und für ihre kritschen Aussagen zum Tode verurteilt werden.MEHR INFO

"POLENLIEBCHEN"

Mit dem herabwürdigenden Begriff des "Polenliebchen" bezeichneten die Nationalsozialist:innen Frauen, denen ein (sexuelles) Verhältnis zu einem polnischen Mann unterstellt wurde. Der "Geschlechtsverkehr mit einem Ausländer" war eine Straftat und wurde mit einer Haftstrafe belegt. Doch auch schon bloße Freundlichkeit oder Großzügigkeit gegenüber polnischen Zwangsarbeitern konnte mit der Deportation in ein KZ geahndet werden. Die betroffenen Frauen erlitten häufig außerdem Diffamierungen und unwürdige Behandlungen, manchen wurden beispielsweise die Haare geschoren.MEHR INFO

POLITISCH VERFOLGTE

Als „Politische“ wurden alle politischen Gegner des Nationalsozialismus betrachtet. Es handelte sich hier oft um Kommunist:innen, Sozialdemokrat:innen und Gewerkschafter:innen, aber auch Widerstandshandlungen jenseits einer parteipolitischen Orientierung führten zu einer Einordnung als „Politischer“. Nach dem Warschauer Aufstand z.B. wurden Mütter mit ihren Kindern in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert – auch die Kinder erhielten den roten Winkel der „Politischen“.MEHR INFO

POLNISCHE MINDERHEIT

Die nationalsozialistische Propaganda hetzte von Beginn an massiv gegen das Nachbarland Polen und die polnische Bevölkerung. Eine heute weniger bekannte Gruppe von Menschen, die während des Nationalsozialismus verfolgt wurde, ist die der in Deutschland lebenden polnischen Minderheit. Insbesondere nach dem Überfall Deutschlands auf Polen im September 1939 war sie der Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Eine Gruppe innerhalb dieser Minderheit sind die Mitglieder des "Bund der Polen in Deutschland". Diese Minderheitenorganisation, die sich beispielsweise den Themen der Bildung, Kultur und Sport widmete und eine eigene Zeitung herausgab, wurde im Februar 1940 von den Nationalsozialist:innen wie alle anderen polnischen Organisationen in Deutschland verboten. Ihr Vermögen, darunter das "Polnische Haus" und die Arbeiterbank in Bochum, wurden durch den NS-Staat beschlagnahmt. Ihre Mitglieder, ca. 2.000 Aktivisten, wurden verhaftet und in KZs deportiert.MEHR INFO

RELIGIÖS VERFOLGTE

Viele Menschen fühlten, dass ihr christlicher Glaube nicht mit den nationalsozialistischen Ideologien und Gräueltaten zusammenpasste. Wie ließen sich beispielsweise die Morde in Heil- und Pflegeanstalten mit dem christlichen Grundsatz der Fürsorge für Schwache und Kranke in Einklang bringen? Manche Menschen solidarisierten sich aufgrund ihrer christlichen Überzeugungen mit Menschen, die das nationalsozialistische Regime vernichten wollte, oder gingen sogar in christlich motivierten Widerstand. Die Gruppe der "Ernsten Bibelforscher" (heute "Jehovas Zeugen"), einer streng pazifistischen christlichen Gruppierung, wurde besonders stark verfolgt. Ihre Mitglieder waren nicht bereit, die Autorität des Staates zu akzeptieren und verweigerten beispielsweise den Hitlergruß und den Wehrdienst. In der Folge wurden viele von ihnen in KZs deportiert und ermordet.MEHR INFO

Der Begriff “Rotspanier” (auf englisch “Spanish Reds”) bezeichnete die antifaschistischen, republikanischen Soldat:innen, die im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Putschisten General Francos gekämpft hatten. Sie waren nach der Kriegsniederlage in ihrem Heimatland großen Gefahren ausgesetzt. Viele suchten Schutz im Nachbarland Frankreich. Alle männlichen Exilspanier zwischen 20 und 40 Jahren wurden dort zum Arbeitsdienst in den “Compagnies des travailleurs étrangers” (CTE) verpflichtet. Die Arbeiter wurden u.a. an der Frontlinie zum feindlichen Deutschland eingesetzt, wo sie z.B. beim Bau der Maginot-Linie halfen. Rund 50.000 Männer gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft, als die Wehrmacht weiter auf französischem Boden vorrückte. Die kriegsgefangenen “Rotspanier” kamen zuerst in Kriegsgefangenenlager, die meisten in das Stalag V D in Straßburg. Im September 1940 befahl Hitler, die männlichen “Rotspanier” in Konzentrationslager zu deportieren. Die meisten der rund 10.000 für die Deportation vorgesehenen “Rotspanier” kamen in das KZ Mauthausen, wo die Mortalitätsrate durch die besonders brutalen Lebens- und Arbeitsbedingungen sehr hoch war. Andere “Rotspanier” leisteten Zwangsarbeit für die Organisation Todt, einer paramilitärischen Bauorganisation, und wurden z.B. an U-Boot-Stützpunkten in Frankreich und beim Ausbau der europäischen Atlantikküste zum “Atlantikwall” eingesetzt.

MEHR INFO

SCHWARZE MENSCHEN

Die Diskriminierung gegen Schwarze Menschen nahm während der NS-Zeit massiv zu. In der Öffentlichkeit wurde mit Hetzkampagnen Stimmung gegen sie gemacht. Viele hatten große Schwierigkeiten bei der Arbeits- oder Wohnungssuche. Diese Umstände zwangen einige Frauen ungewollt in die Prostitution. Andere Menschen wurden bei so genannten „Völkerschauen“ wie Tiere im Zoo vorgeführt oder dazu gebracht, in menschenverachtenden Propagandafilmen aufzutreten. Viele Schwarze Menschen wurden außerdem zwangssterilisiert.MEHR INFO

SINTI:ZZE UND ROM:NJA

Schon lange vor und auch nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren die ethnischen Gruppen der Sinti:zze und Rom:nja (Rom = Mensch) offener Gewalt, Diskriminierung und Vertreibung ausgesetzt. Die Nationalsozialist:innen schlossen die Sinti:zze und Rom:nja in ihre wahnhafte Rassenideologie ein: Im Juni 1936 wurden sie in einem Erlass als "das dem deutschen Volkstum fremde Zigeunervolk" bezeichnet. In der Folge waren Sinti:zze und Rom:nja der radikalen und systematischen Verfolgung und Ermordung ausgesetzt. Sie wurden häufig als Kriminelle stigmatisiert und als sogenannte "arbeitsscheue" in KZs inhaftiert. "Reichsführer"-SS Heinrich Himmler befahl am 16. Dezember 1942 im KZ Auschwitz ein "Zigeunerlager" zu errichten, in das ca. 23.000 Sinti:zze und Rom:nja deportiert wurden. Heute ist der 16. Dezember der Gedenktag für die Verfolgung der Sinti:zze und Rom:nja durch das NS-Regime. Vorsichtigen Schätzungen zufolge wurden im 20. Jahrhundert rund 500.000 Sinti:zze und Rom:nja ermordet.

SOWJETISCHE KRIEGSGEFANGENE

Auch in der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen zeigte sich die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus. Die slawische Bevölkerung Osteuropas galt im Rassenwahn der Nationalsozialist:innen als “Untermenschen”. Als erfundenes Feindbild diente die „bolschewistische Gefahr aus dem Osten“, die den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion rechtfertigen sollte. Von ca. 5,7 Millionen Rotarmist:innen in deutscher Gefangenschaft starben 3,3 Millionen, also 58%. Sie wurden ermordet oder starben an Hunger, Kälte, Seuchen und Entkräftung. Unter britischen und US-amerikanischen Soldaten, denen gegenüber die Wehrmacht sich weitgehend korrekt verhielt, lag die Sterberate bei 3,5%. Das Massensterben der sowjetischen Soldat:innen wurde nicht nur in Kauf genommen, sondern absichtlich herbeigeführt. Die sogenannten “Russenlager” bestanden oft nur aus eingezäunten Wiesen ohne Schlafplätze oder Sanitäranlagen. Trotz harter körperlicher Arbeit gab es äußerst geringe Essensrationen. In Auschwitz “testete” die SS den systematischen Mord durch Vergasung mit Zyklon B zuerst an einer Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener.MEHR INFO

WISSENSCHAFTLER:INNEN

Kurz nach ihrer Machtübernahme erließen die Nationalsozialist:innen das “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”. Es bewirkte, dass Menschen, “die nicht arischer Abstammung” waren oder “die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten” aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden. Rund zwei Millionen Beschäftigte waren betroffen. Wie es für sie weiterging, war sehr unterschiedlich. Wer von den Nazis als “Jude” kategorisiert worden war oder durch kritische Äußerungen auffiel, litt unter den fortschreitenden Verfolgungen und wurde im schlimmsten Fall ermordet. Nicht wenigen erschien die Lage so hoffnungslos, dass sie sich das Leben nahmen. Eine knappe Mehrheit der betroffenen Wissenschaftler:innen wanderte aus. Mit der Flucht war Sicherheit vor der wachsenden Gefahr durch den Nationalsozialismus verbunden, doch sie stellte für die Betroffenen einen großen persönlichen Bruch dar. Heute noch bekannt sind vor allem die Berühmtheiten unter den Ausgewanderten, z. B. Albert Einstein, Max Born, Lise Meitner und Theodor Adorno. Sie stehen für den massiven Verlust, den die deutsche Wissenschaftslandschaft erlitt. Insgesamt flohen 24 Nobelpreisträger:innen aus Deutschland und Österreich.MEHR INFO

ZWANGSARBEITER:INNEN

Die vom Deutschen Reich begonnenen Kriege führten dazu, dass dort Millionen Männer aus allen Arbeitsbereichen herausgezogen wurden. Um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, verschleppte das nationalsozialistische Regime über 13 Millionen Menschen zur Zwangsarbeit in das Reichsgebiet oder ließ sie in den besetzten Gebieten für das Deutsche Reich arbeiten. Die Zwangsarbeiter:innen mussten in Fabriken und auch in KZs zumeist die schwersten Arbeiten verrichten. Ihre Behandlung, die Unterkünfte und Verpflegung waren zumeist menschenunwürdig und richteten sich damit nach dem Stellenwert, der ihnen gemäß der rassistischen NS-Ideologie zugeschrieben wurde: Vor allem slawischstämmige Menschen sollten als Arbeitssklaven ausgebeutet werden.MEHR INFO

PARTNER:INNEN

Melina

Hoischen

Maditha

Dolle

MADITHA DOLLE

Maditha Dolle ist Schauspielerin, Sprecherin und die Stimme der Videos auf unseren Social Media Kanälen.Mehr zu Maditha Dolle erfahren

© Foto: Julian Baumann

HateAid

HATEAID

HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt.Zur Website

Samra

Kljajic

Susanne

Siegert

Nora

Hespers

NORA HESPERS

Freie Journalistin, Autorin und Podcasterin, bekannt u.a. aus "Die Anachronistin" und "Sport inside".Mail an Nora Hespers

© Foto: Annette Etges

Leonie

Schöler

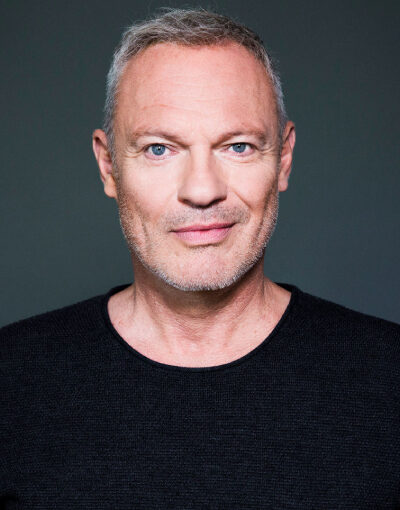

Klaus

Nierhoff

KLAUS NIERHOFF

Klaus Nierhoff ist Sprecher und Schauspieler und setzt sich für LGBTIQA+ Rechte ein.Zu Klaus Nierhoffs Website

© Foto: Robert Recker

Leonie

Frau Löwenherz

Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste e. V.

AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE E. V.

Verein für Erinnerung, Verständigung und Menschenrechte.Zur Website

AROLSEN ARCHIVES

Internationales Zentrum über NS-Verfolgung mit umfassendem Archiv.Arolsen Archives Website

Mahn- und Gedenkstätte

Ravensbrück

NS-Zwangsarbeit

Dokumentationszentrum

NS-ZWANGSARBEIT DOKUMENTATIONSZENTRUM

Archiv-, Ausstellungs- und Lernort zur NS-Zwangsarbeit.Zur Website

Julia

Bischoff

Gefängnismuseum

Hamburg

GEFÄNGNISMUSEUM HAMBURG

Gefängnisgeschichte hautnah erleben.Zur Website des Museums

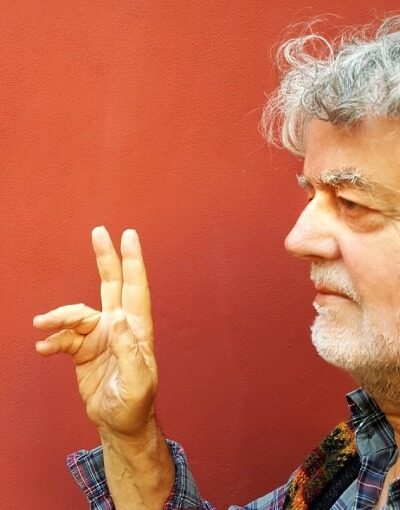

Foto: Klaus Neuenhüsges

Klaus

Stanjek

Centrum

Schwule Geschichte

Museum

Berlin Karlshorst

MUSEUM BERLIN KARLSHORST

Das Museum zeigt unterschiedliche Perspektiven auf die deutsch-sowjetische Geschichte im 20. Jahrhundert.Zur Website des Museums

Der Paritätische

DER PARITÄTISCHE

Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband von eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen der Wohlfahrtspflege.Zur Website

Susanne

Siegert

Centrum

Schwule Geschichte

Nora

Hespers

NORA HESPERS

Freie Journalistin, Autorin und Podcasterin, bekannt u.a. aus "Die Anachronistin" und "Sport inside".Mail an Nora Hespers

© Foto: Annette Etges

Leonie

Schöler

Museum

Berlin Karlshorst

MUSEUM BERLIN KARLSHORST

Das Museum zeigt unterschiedliche Perspektiven auf die deutsch-sowjetische Geschichte im 20. Jahrhundert.Zur Website des Museums

Klaus

Nierhoff

KLAUS NIERHOFF

Klaus Nierhoff ist Sprecher und Schauspieler und setzt sich für LGBTIQA+ Rechte ein.Zu Klaus Nierhoffs Website

© Foto: Robert Recker

Leonie

Frau Löwenherz

Der Paritätische

DER PARITÄTISCHE

Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband von eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen der Wohlfahrtspflege.Zur Website

Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste e. V.

AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE E. V.

Verein für Erinnerung, Verständigung und Menschenrechte.Zur Website

Erzähl uns deine Geschichte

Du hast Familienmitglieder, die NS-Verfolgte waren oder vermutest, dass sie es waren? Wir unterstützen Überlebende und Angehörige von NS-Verfolgten bei der Suche nach Informationen.

Du hast in der heutigen Zeit Erfahrungen gemacht, die nicht zu einer demokratischen und offenen Gesellschaft passen? Wir geben dir eine Plattform, um über deine Erfahrungen zu sprechen.

Schreibe uns hier und erzähle uns deine Geschichte, dann kontaktieren wir dich gerne!

QUELLEN

Adele Haas

Autor:in unbekannt, Adele Haas im Jahr 1968, © Privatbesitz Anni.

Baptist Weil

Kölner Gerichtszeitung, 42 (18.10.1930), gemeinfrei.

Elise Schäfer und Walter Samstag

Autor:in unbekannt, Elise Reger und Walter Samstag im botanischen Garten von Schloss Herrenhaus bei Hannover, 1938, Privatbesitz Beate Klockow.

Emmy Zehden

Emmy und Richard Zehden, 1930er Jahre, Jehovas Zeugen, Archiv Zentraleuropa.

Ernst Stojaspal

Votava / brandstaetter images / picturedesk.com, Fußballspieler Ernst Stojaspal, 1949, 19490101_PD3678 (RM).

Helene Jacobs

Porträtfoto Helene Jacobs, undatiert, Entschädigungsakte Helene Jacobs, Reg. Nr. 14.892, Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO), Berlin.

Hermann Scheipers

Fotograf:in unbekannt, Passfoto Hermann Scheipers, Datum unbekannt, aus der Privatsammlung Hermann Scheipers, unknown rightsholder.

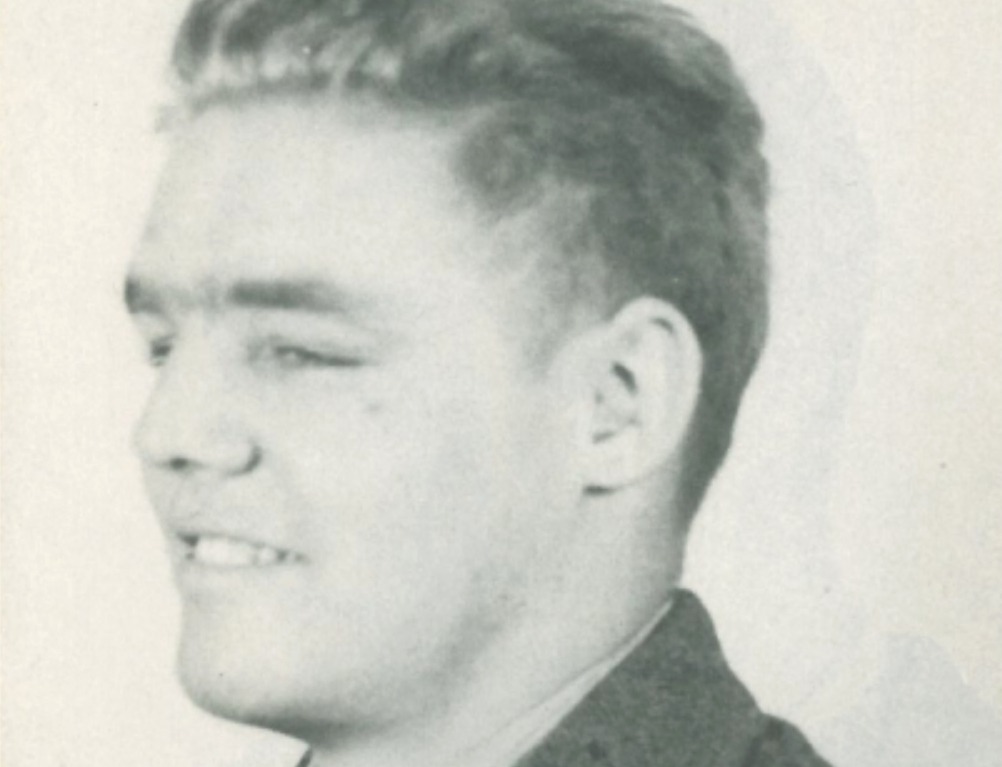

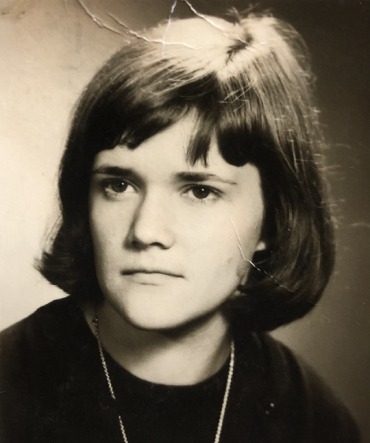

Ingelore Prochnow

Ingelore als Jugendliche, © Privatbesitz Prochnow.

Irmgard Keun

Autor:in unbekannt, Irmgard Keun Anfang 1930er, aus dem Nachlass von Marjorie Strauss, mit freundlicher Genehmigung von Margaret Travers.

Ludwig Baumann

Ausschnitt aus: Ludwig Baumann mit seinen Kindern, mit freundlicher Genehmigung der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz e.V.

Martha Muchow

Fotograf:in unbekannt, Martha Muchow um 1930, unknown rightsholder, erstmals erschienen in: Die Frau (1934).

Marie-Claude Vaillant-Couturier

Fotograf:in unbekannt, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Foto-Nr. 2014/434.

Robert Dorsay

„Die Fledermaus“ 1937, mit freundlicher Genehmigung von Beta Film GmbH.

Robert Limpert Portrait

Robert Limpert Portrait, © Alexander Biernoth, Ansbach.

Sidney Brown

Autor:in unbekannt, Crewfoto Sidney Eugene Brown, National Archives.

Therese Schubert geb. Keck 1916

Autor:in unbekannt, Therese Schubert geb. Keck 1916, Privatbesitz Ulrike Haus.

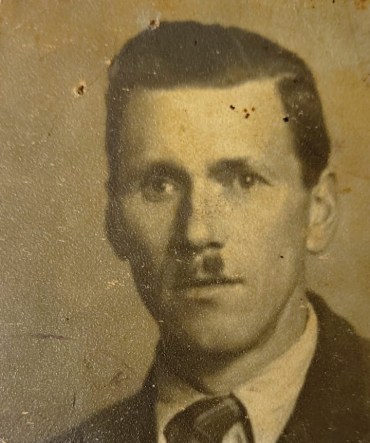

Viktor Berger

Die Bildrechte für die Fotos der Familie Berger liegen bei Manuel Trapp.

Wilhelm Heckmann

Werbepostkarte Wilhelm Heckmann, 1936, Privateigentum Klaus Stanjek, Potsdam.

Autorin: Lena Knops

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen